|

鏡山公園入口。

バックは鏡山。

|

|

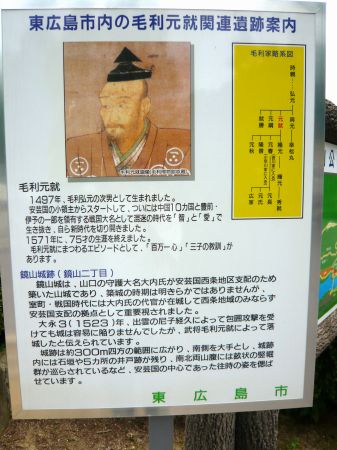

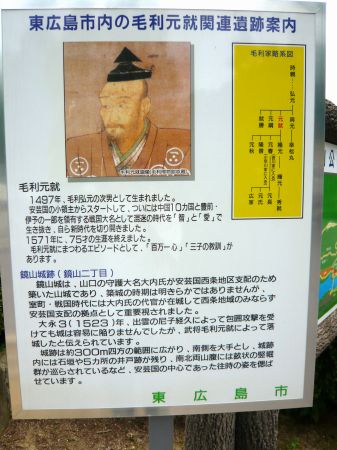

最近、少しでも元就に関係ある城跡には、

この手の案内板が設置されている。

|

|

その横にある案内板。

|

|

登山中、東出丸。

この後、「竪堀」の案内板があるが、

藪で確認出来ない。

|

|

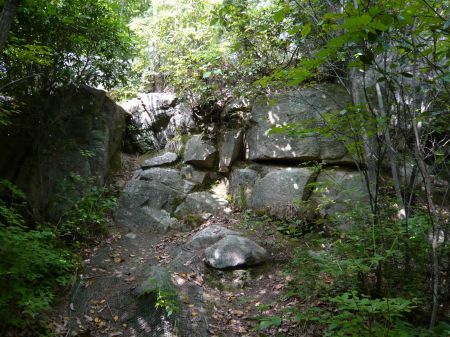

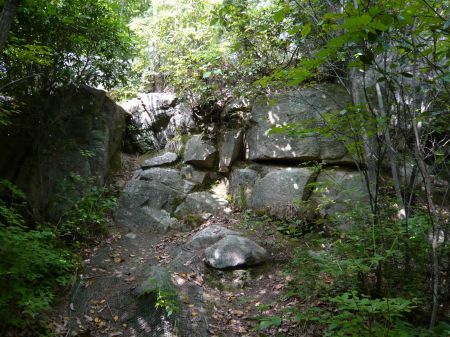

堀切。(案内板有り)

堀切の中から尾根側を向く。

|

|

5郭(下のダバ)。

2郭のすぐ東下ですが、

急峻な崖下(13m)となっています。

井戸跡があります。

|

|

その中を覗く。

|

|

4郭(大手門跡)。

この下に南郭群が存在します。

とりあえず下りてみる。

|

|

南郭群に下りる途中、

3郭(馬のダバ)下の石垣。

|

|

そのすぐ先左手遥か下方に、

横に細長い郭と、左端にはその郭に向かって

竪堀が伸びています。

|

|

そのすぐ先右手に畝状竪堀。

写真では分かり難いが、4本の竪堀が確認出来る。

|

|

振り返って小郭。

2つ前の写真の郭の西側辺りに位置します。

|

|

その南下に小郭。

|

|

そのすぐ先右手に南郭群最大の郭でしょうか。

|

|

上記郭南に土塁跡。

|

|

そこからすぐ車道に出ます。

左の階段から下りて来ました。

この周辺は牧場になっており、平地です。

|

|

大手門跡まで戻り、3郭(馬のダバ)へ。

その入口にある門跡。

|

|

3郭(馬のダバ)。帯郭の形をしています。

2郭のすぐ南下ですが、

やはり急峻な崖下(13m)となっています。

|

|

2郭(中のダバ)。

軽く3段になっています。

南(左)側には土塁があります。

井戸跡が2つあります。

|

|

ここの井戸跡は2基とも窪みしか残っていません。

|

|

2郭から北郭群目指して下ります。

途中、直進と右下とに分岐していて、

奥の方には井戸跡が見えます。

とりあえず直進。

|

|

そのすぐ先、右に竪堀が下っています。

|

|

1郭(御殿場)西下の石垣。

がんばれば、この岩を伝って御殿場に登れます。

ここから1郭2郭(山頂部分)をトラバースする様に

南側に山道があったのですが、

多分、3郭(馬のダバ)に続いているのでは...

|

|

振り返ると北端が岩になっている小丘陵。

多分見張り台だったのでは?...

|

|

その先の小丘陵との間に堀切。

|

|

更に西へ行くと、また堀切。

|

|

その先に小郭。

やはり北端に岩が...

見張り台?...

ここから引き返し、先ほどの分岐を下りてみる。

|

|

北郭群と書いてあるが、

ただの北郭群最大の郭でしょう。

|

|

上記東に竪堀跡が上から下へ。見下ろす。

この先(東)にも郭がある様ですが、

藪なのでパス。

|

|

先ほどの郭のすぐ北下にある郭。

|

|

そのすぐ下に小丘陵。

ここから2郭(中のダバ)まで引き返す。

|

|

1郭(御殿場)。

東の高所とそれを取り巻くL字型の低所の

2段になっています。

建物跡があり、御殿があった様です。

|

|

御殿場西の岩場から西側方面。

奥は鉾取山山系でしょう。

右端の方に見えるのが、

曽場ヶ城山(曽場ヶ城跡、一ツ城跡)で、

正面奥の方が槌山城跡でしょう。

|

|

同じく南側方面。

左の方の山を越えると小早川領で、

松尾城跡等があります。

|

|

鏡山城全景。(北側より)

|

(まとめ・総評)

大内氏が安芸、備後の拠点として築城。

毛利氏がまだ尼子側に就いていた際、尼子経久によって攻められる。

元就は、病弱の毛利当主幸松丸(元就長兄亡興元の子、9歳)を後見し、参戦。

兄倉田備中守、弟倉田日向守が堅固に守っていて容易に落ちなかったが、

元就の謀計で日向守を謀反させ、落城。これが因で、付近の大内方国人は揺れ動く。

尼子経久によって、元就の功は認められたが、結局日向守は斬首された。

この年、幸松丸は病死(鏡山攻城参戦が因とも...)し、元就が家督を継ぐ。

国道2号線(西条バイパス)から降りて、広大方面を目指して南下。

広大手前で鏡山公園(案内表示有り)があり、その駐車場に車を置き、登る。

山頂まで寄り道無しなら15分くらいのものですが、今回のコースでよく見て回って1時間ちょっとです。

南郭群は麓近くにあり、大手道の防備の為のものでしょう。

北郭群は、比較的緩斜面の北側の防備と、搦め手道の監視の役目だったのではないでしょうか。

今回は2回目の登城ですが、前回(2006.4.6)の右も左も分からない時と違い、資料に頼らず多くを探訪出来て、

新鮮な部分も多々あり楽しめました。

|