|

元就が晩年過ごした「御里屋敷跡」

現在は「少年自然の家」が建っている。

|

|

同敷地内に「元就像」

|

|

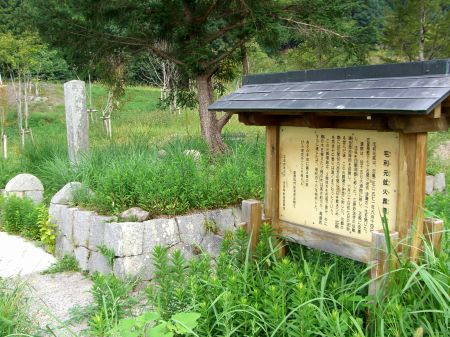

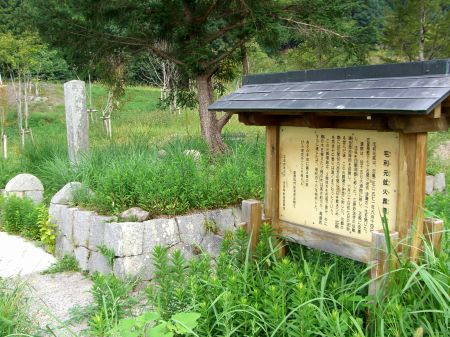

「元就火葬場跡」

|

|

「大通院谷」

石垣、堀、建物の柱穴が出土したらしいが、

現在はこんな感じ。

遺跡はどこへ行ったのやら...

|

|

「毛利隆元墓所」

隆元は吉舎の南天山城主和智誠春の饗応で急死。

毒殺説も...

説明文

|

|

尼子が陣を張った「青三井山」

説明文

|

|

「毛利一族墓所」

説明文

|

|

「毛利元就墓所」

説明文

|

|

「百万一心碑」

「一日一力一心」と読み直す。

説明文

この左下から山道に突入。

|

|

「嘯岳禅師の墓」

元就は初七日の後、嘯岳禅師により葬された。

説明文

|

|

「御蔵屋敷跡」

説明文

ここから本丸を取り囲む様にして郭群が配置される。

時計回りで1周しながら本丸を目指す。

|

|

「釣井の壇」

説明文

|

|

「釣井の壇」の井戸跡

|

|

「姫の丸壇跡」

説明文

|

|

「釜屋の壇跡」

説明文

|

|

「羽子の丸跡」

|

|

「厩の壇跡」

説明文

|

|

「厩の壇跡」尾根の下に続く郭群。

|

|

「厩の壇跡」から「三の丸」に向かって左下にある郭。

「馬場跡」かな?

|

|

「三の丸跡」

説明文

|

|

「三の丸跡」下の段にある2つの郭の間を

仕切る石垣(土塁?)。

|

|

その下の段の1つ。

|

|

「二の丸跡」

説明文

|

|

「本丸跡」

奥に櫓台の盛り土が見える。

説明文

|

|

その櫓台の上。

|

|

櫓台の上から、手前が本丸、奥が二の丸。

|

|

櫓台の上で記念写真。

|

|

「二の丸跡」すぐ下の郭。

|

|

本丸の周りを1周して、

「御蔵屋敷跡」の石垣だったと思うのですが...

|

|

「勢溜の壇跡」

説明文

|

|

「勢溜の壇跡」下の郭群。

|

|

「勢溜の壇跡」横の通路。

石段(石畳?)が残る。

敵がここまで攻めてくると、

左上の「勢溜の壇」から攻撃出来る仕組み。

|

|

「満願寺跡」

説明文

|

|

池が...

これが「蓮池」?

|

|

「満願寺跡」から「尾崎丸」に向かう途中、

左手下に郭群。

|

|

堀切と奥に土塁。

土塁の向こう3m下は「尾崎丸」

|

|

「尾崎丸」

説明文

|

|

分かり難いが「尾崎丸」にある丸い窪み。

井戸跡かな?

|

|

「尾崎丸」下の小郭群。

「旧本城」に続く。

|

|

青三井山の展望以来やっと展望が開ける。(南側)

正面右よりの高所が、田渕ヶ城跡、吉常山城跡。

|

|

「旧本城」手前の堀切。

|

|

谷に向けて堀切が続く。

|

|

「旧本城」の本丸を見上げる。

20mくらいはあるでしょうか。

|

|

「旧本城」へ登る急坂の石段跡。

|

|

「旧本城」

説明文

とにかく荒れていて、

展望どころか郭の形も分からない。

|

|

南側の下にちらっと郭跡が見えます。

旧「二の丸」でしょうか?

|

|

「旧本城」から「展望台」に向けて下山中、

竪堀らしき跡。

|

|

同じく、

名も無い郭跡。

|

|

「展望台」から南方面。

左の山の尾根の先端(中央)が天神山城跡でしょう。

|

|

「郡山大師堂」

|

|

「郡山公園」

説明文

|

|

「郡山公園」にある紅葉杉

説明文

|

|

「清神社」の「神木殿」

45mの大杉が、1999年9月に台風で倒木したもの。

|

|

「清神社」

|

|

「清神社」の杉の中で、

これが一番大きいのではないでしょうか。

だとすれば、幹の直径1.6m。

|

|

郡山全景。(南から)

中央が本丸で、右に松らしき木がまばらに生えている

部分の右端の辺りが旧本丸ではなでしょうか。

|

(まとめ・総評)

「元就が対尼子を見据えて郡山全山を要塞化した城」と言うコピーを付けましたが、

最近の研究では、郡山合戦の10年後に拡大したと言う説もあります。

麓の「吉田町歴史民族資料館」に車を停めて、

「郡山城跡案内図」にある「コースのご案内」に「旧本城」を加えたコースで回りました。

1周回って、約3時間かかりました。(本丸で20分休憩)

元就墓所の手前までは、車で上がる事も出来ます。そして、元就墓所の横から山道が始まります。

尾崎丸~旧本城跡は道が荒れていて、暑い季節はあまりお勧め出来ません。

とにかく郭跡が多く、案内板の無い郭もあちこちに存在します。

尼子の大群が押し寄せた時、8000人(兵農合わせて)が蘢城したのも頷けます。

「吉田町歴史民族資料館」の裏手に登山用の杖(竹製)が用意してあります。

杖としてより、殆ど蜘蛛の巣よけとして使わせてもらいました。

使い終わったら戻さないといけないのですが、「旧本城」からの戻り道の急登で折れてしまいました。

すみませんでした。m(_ _)m

|