| 二ノ丸~西出丸~奉行丸~平左衛門丸 |

|

まず二ノ丸駐車場に車を停めて、

広大な二ノ丸を仰ぐ。

|

|

そこにある案内板。

|

|

西出丸長塀の外側。

|

|

奉行丸長塀の外側。

|

|

枡形の西大手櫓門。

正面と右は元太鼓櫓。

|

|

西出丸。

|

|

西出丸長塀には鉄砲狭間がずらりと...

|

|

奉行丸。

右奥は未申櫓。

|

|

西出丸の南大手櫓門から外に出て、振り返る。

鉤型になっています。

|

|

備前堀。

|

|

右から宇土櫓、大天守、小天守。

|

|

その下は深い堀に...

|

|

料金所前の案内板。

ここから入場料が必要です。

|

|

高い石塀の間を...

|

|

鉤型に縫って行くと...

|

|

大天守、小天守がそびえ立つ。

|

|

左を向いて、平左衛門丸と宇土櫓。

|

|

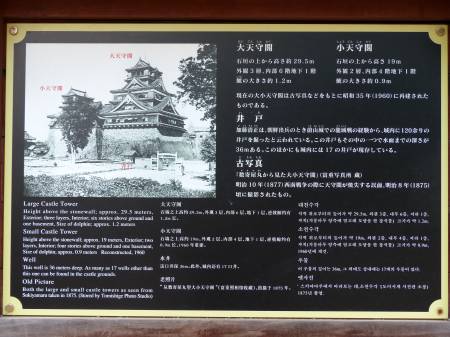

大天守、小天守の説明板。

|

|

平左衛門丸南端に、五郎の首掛石。

築城時に横手五郎なる人が、

1800キロあるこの石を首に掛けて運んだとか...

|

|

五郎の首掛石から10m南に、地図石。

この整然と並べられた石の意味は諸説あるが、

結局確かな所は???

|

| 平左衛門丸~飯田丸~竹の丸~東竹の丸 |

|

平左衛門丸から数寄屋丸の横を下って行きます。

|

|

幾度か折り曲がると...

|

|

質部屋跡。

奥は飯田丸。

|

|

二様の石垣。

右が加藤時代の乱れ積み、

左が細川時代の布積み。

左の方が勾配がきつい様です。

|

|

そして、そこから天守閣を仰ぎます。

|

|

更に鉤型に下って...

|

|

振り返る。

|

|

五階櫓跡。

|

|

石垣の各所に排水口が見えます。

|

|

竹の丸。

|

|

そこの長塀。

|

|

竹の丸東端に平御櫓と鉤型。

|

|

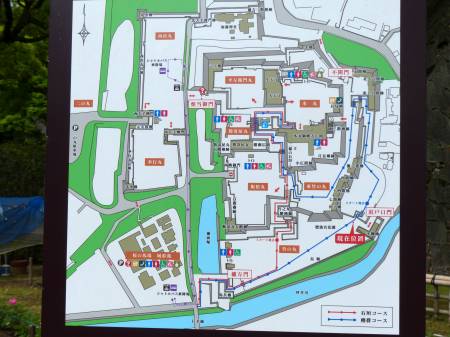

そこにある案内板。

これが一番詳しく書いてあります。

|

|

東竹の丸の櫓群を見上げる。。

|

|

東十八間櫓。

|

|

そこからまた登り返しになります。

|

|

コの字型に曲がって登ります。

|

|

五輪塔。

|

|

五間櫓、北十八間櫓。

|

|

不開門(あかずのもん)を出て振り返ると、

やはり鉤型になってます。

|

|

ここで振り返ると石垣の上に平櫓が見えます。

|

|

東竹の丸。

|

|

東竹の丸にある、現之進櫓、四間櫓辺り。

更に奥に十四間櫓、七間櫓、田子櫓と続く。

|

| 東竹の丸~本丸御殿地下~本丸 |

|

しつこい様ですが鉤型に上って...

|

|

闇り通路に突入!

本丸御殿の地下になります。

闇り通路はこんなになってます。

┏━━━

┃ →平左衛門丸

┃ ┏━

┃ ┃

┃ ┃

┃ ┃

━━┛ ┗━

月見櫓跡← →本丸

━┓ ┏━━

┃↓┃

東竹の丸

|

|

まずは月見櫓跡に寄って、東竹の丸を見下ろす。

奥は、先ほど見た、

現之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓。

|

|

戻って本丸へ...

天守閣の雄姿!

|

|

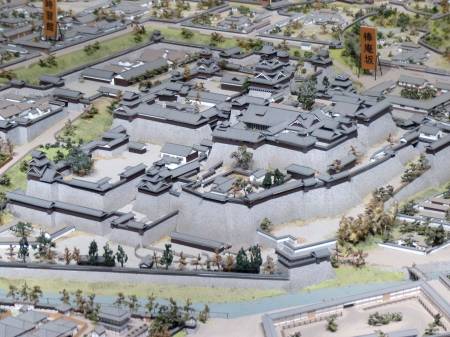

天守閣の中に入って、城下町の模型。

|

|

主郭辺りをアップ!

|

|

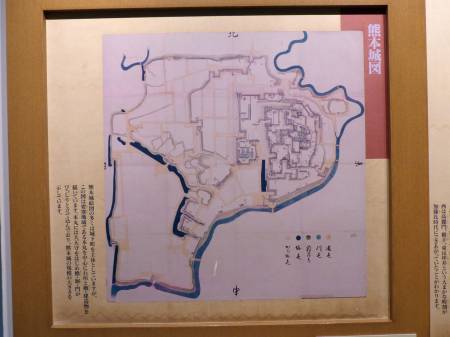

熊本城図。

|

|

骨組みの模型。

|

|

天守閣の中は完全に資料館になってますが、

一部石垣などは保存されています。

|

|

最上階から平左衛門丸を見下ろす。

右に宇土櫓、

奥に奉行丸長塀、西出丸長塀が連なって見えます。

|

|

本丸を見下ろす。

右が本丸御殿、

中央に大銀杏が見えます。

大銀杏は加藤清正自らが植えたと言われますが、

これは西南戦争で焼失した跡から出た

二代目だとか...

|

|

東の展望。

|

|

南の展望。

|

|

南西の展望。

|

|

北西の展望。

|

| 本丸~本丸御殿地下~平左衛門丸~二の丸 |

|

闇り通路を平左衛門丸方面へ...

|

|

闇り通路を出て、振り返る。

|

|

天守閣を南側から見上げる。

|

|

城内を一周して、

平左衛門丸にある案内図。

|

|

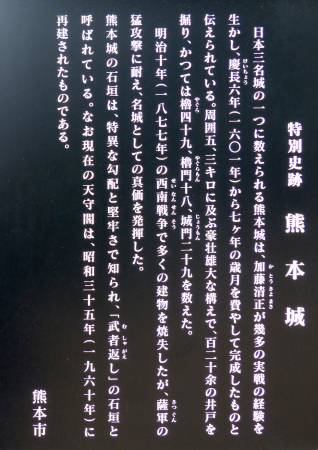

熊本城説明板。

|

|

二の丸に戻って、

西出丸長塀越しに宇土櫓、小天守、大天守。

|

(まとめ・総評)

石垣普請の名手とされる加藤清正の築城。

加藤清正は、関ヶ原合戦の功により肥後52万石の領主となる。

西南戦争で天守や御殿、櫓などの主要建物を焼失。

石垣は、

明治22年の熊本地震での一部が崩れ、改修されているが、ほぼ江戸期のままの姿を留めている。

闇り通路は、

元は本丸を南北に分ける単なる石垣の通路であったが、その上に本丸御殿を建築し、地下通路となった。

現存遺構は、

宇土櫓、長塀、不開門、平櫓、東十八間櫓、北十八間櫓、五間櫓、源之進櫓、四間櫓、十四間櫓、七間櫓、田子櫓。

|