| 資料館横のPから内掘外を回って大手門へ... |

|

内堀。

資料館横の橋から南側。

|

|

内堀。

西端から大手門側。

|

|

大手門側から天守を仰ぐ。

木が茂って見え難いですが全面石垣。

|

|

大手口。

目の前は大手二の門。

|

|

二の門の裏に鉄砲狭間。

|

|

二の門から枡形に曲がって大手一の門。

この2つの門も往時から存在するものです。

|

|

一の門を潜って左手に案内板。

|

| 見返り坂を登って、三の丸、二の丸、本丸へ... |

|

見返り坂。

これを登って、三の丸へ向かいます。

|

|

三の丸石垣の北の角。

|

|

上記別角度から。

|

|

三の丸東側。

|

|

三の丸から見る讃岐富士(飯野山)。

|

|

三の丸北にある櫓跡から瀬戸大橋方面の展望。

|

|

三の丸から二の丸へは、

登りながら鉤型になっています。

この二の丸入口の石垣には、

櫓門が渡されていたのではないでしょうか。

|

|

二の丸。

|

|

二の丸にある井戸跡。

|

|

覗いてみる。

深さ65m、海抜より低く、

日本一深い井戸とも...

|

|

二の丸から本丸へも鉤型になっています。

この石垣にも櫓門があったのではないでしょうか。

|

|

本丸。

|

|

現存天守を見上げる。

現存十二天守の中では最小だそうです。

|

|

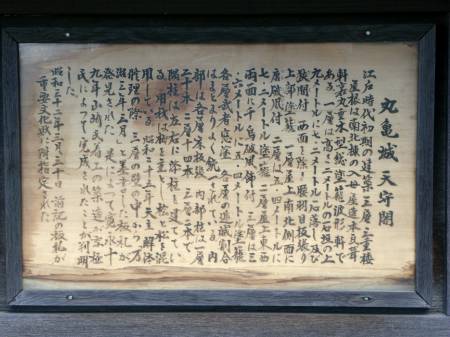

その説明板。

|

|

第一層の天井。

|

|

鉄砲狭間と石落しの蓋です。

|

|

第二層。

|

|

第三層、最上階です。

展望は格子窓からだけです。

|

|

格子窓から東側の展望。

|

|

天守閣の北西面。

台風の被害で修復中です。

左下は三の丸、

中央奥石垣の上は二の丸、

そこへ続く道(現在通行止)は二の丸搦手口です。

|

|

本丸から東側の展望。

|

|

足元に三の丸の井戸跡が見えます。

|

| 三の丸を西回りで一周して搦手口へ... |

|

三の丸より二の丸北隅の石垣。

|

|

二の丸北西面の石垣。

|

|

天守閣を正面からですが、残念!

|

|

大手門少し左手、

藩主玄関先御門や番所長屋跡が見えます。

|

|

更に左を向いて、

この芝生広場辺りに藩主の館があった様です。

|

|

先程本丸から見えた三の丸の井戸跡です。

|

|

北東に移動して、こちらは二の丸の石垣です。

|

|

こちらも二の丸の石垣ですが、

櫓台でしょうか。

|

|

搦手を下りながら、奥は三の丸の石垣です。

|

|

搦手口。

奥が城域です。

|

|

そこから右手の内堀。

|

|

左手の内堀。

|

|

南側より、本丸南端の石垣です。

|

|

駐車場(南西側)からも見上げます。

|

|

帰りに与島PA(瀬戸大橋)から城跡をズーム!

|

|

逆に城から与島PAをズーム!

約11kmある様です。

|

(まとめ・総評)

1597~1602年、讃岐国領主生駒氏により築城。

1615年、一国一城令により廃城。

1641年、生駒氏、お家騒動(生駒騒動)の為、出羽国に転封。

1642年、山崎氏、肥後国より入府、西讃岐国(讃岐国二分)丸亀藩主となる。

1643年、山崎氏により再築。

1656年、丸亀城焼失。

1657年、山崎氏、嫡子が無い為、断絶。

1658年、播磨国より京極氏が入封、丸亀藩主となる。

1660年、京極氏により再築。(これが現存する天守です。)

標高66mの亀山に築かれた平山城(丘城)。別名亀山城とも...

本丸、二の丸、三の丸、帯郭、山下郭から成り、天守は現存十二天守の1つ。

日本一の高さを誇る石垣は「石の城」と形容され、全国に名をとどろかせる。

|