| 御台所屋敷跡(西側)から本丸へ... |

|

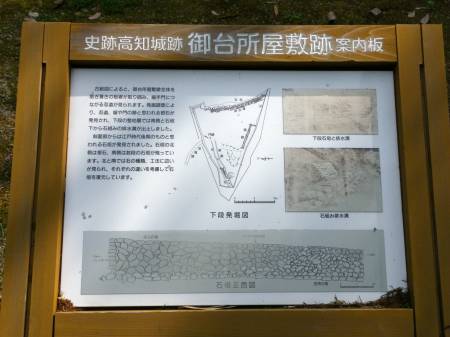

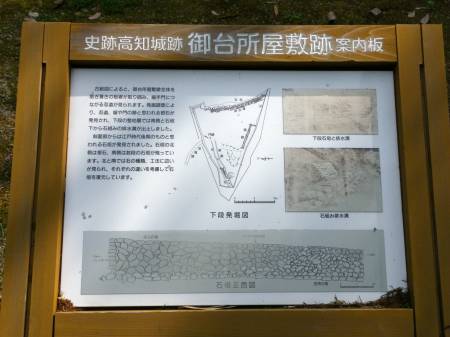

御台所屋敷跡、上下段の間の石垣跡。

|

|

その石積みや排水溝の説明。

|

|

石垣は、下部は当時のまま、上部は復元です。

|

|

下の段西端の土塁。

|

|

上の段。

奥に天守閣、黒鉄門が見えます。

|

|

そこの説明板。

|

|

御台所屋敷跡から二ノ丸に向かう通路の左下、

何気に大きく立派な石垣があります。

|

|

獅子の段から二ノ丸の石垣。

右奥は詰門。

|

|

二ノ丸。

中央奥に天守閣。

|

|

別角度から...

|

|

二ノ丸の説明板。

|

|

「高知城懐徳館入口」とある。

橋廊下と呼ばれ、詰門の上部にあたります。

|

|

その中。

|

|

そして出口、廊下門。

|

|

振り向くと天守閣と本丸御殿。

ここはもう本丸です。

|

|

本丸、天守閣の説明板。

|

|

控え柱と鉄砲狭間。

控え柱の間に板を渡し、

その上から鉄砲を撃ったとも...

|

|

本丸裏門にあたる黒鉄門。

非常時用の門で、各所に鉄板が打ち付けられ、

黒く塗られた事からこう呼ばれた。

|

|

いつの時代の写真でしょうか...

|

|

本丸御殿の中。

奥は上段ノ間(藩主の御座所)です。

向かって左手には納戸(武者隠し)が有り、

裏から回って見学出来ます。

|

|

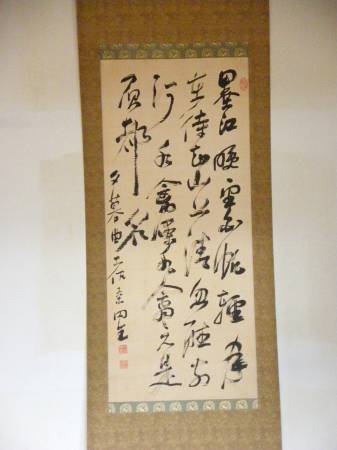

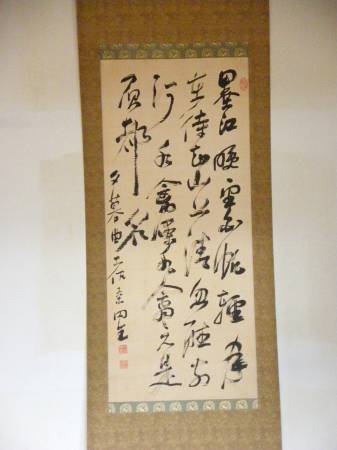

十五代藩主 山内豊信(容堂) 詩書「夕暮曲」。

(複製)

|

|

城と城下町の模型。

少しデフォルメされてます。

|

|

本丸、二ノ丸、三ノ丸周辺の模型。

|

|

少し範囲を広げて、内堀内の模型。

|

|

鯱瓦。

|

|

天守最上階。

|

|

三ノ丸方面の展望。

|

|

二ノ丸方面の展望。

二ノ丸から橋廊下(詰門)を渡り、

廊下門を潜って本丸に至る経路が確認出来ます。

|

|

本丸、黒鉄門、本丸御殿の屋根々々。

|

| 追手門(東側)から三ノ丸へ... |

|

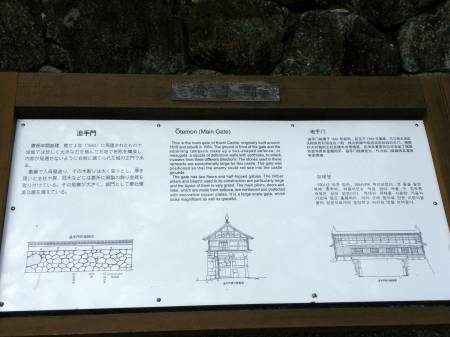

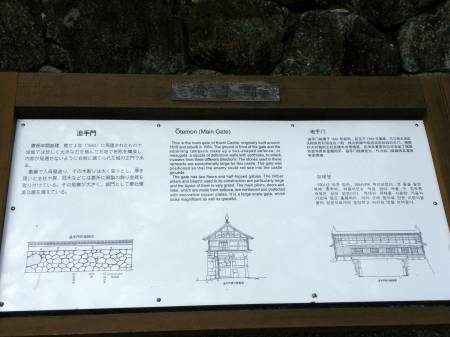

追手門。

高知城の大手になります。

|

|

その案内板。

|

|

追手門近くの内堀。

外堀は、

北に江ノ口川、久万川、

東に堀川、国分川、

南に鏡川を

天然の堀としていたのではないでしょうか。

|

|

山内一豊像。

|

|

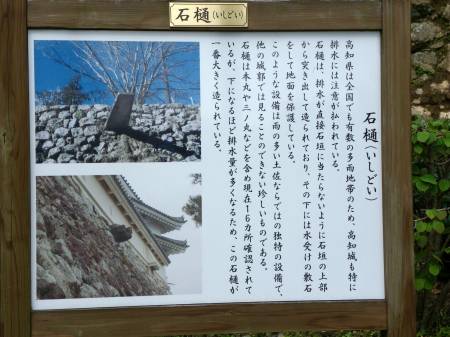

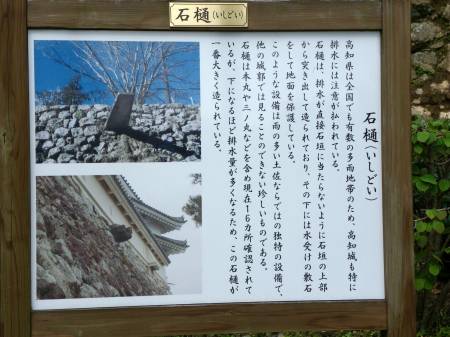

石樋。

|

|

その案内板。

|

|

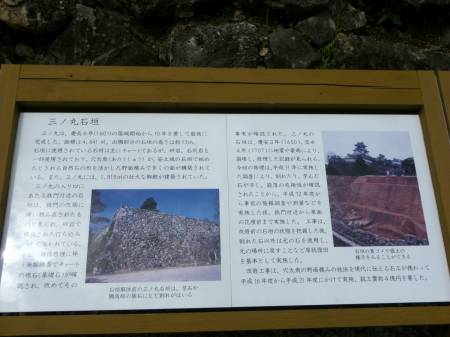

杉ノ段より三ノ丸石垣跡。

|

|

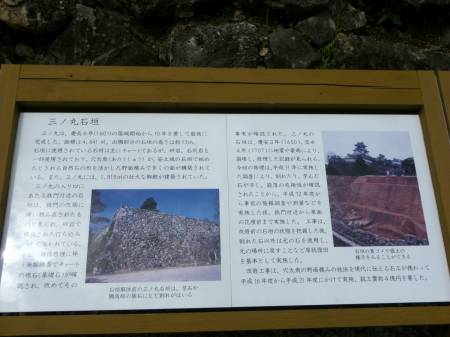

その案内板。

|

|

別角度から...

野面積みですが、

角の部分は加工されている様です。

|

|

鉄門跡。

この門を潜ると、左に枡形になっており、

正面と右上は三ノ丸になってます。

ここまで攻め上がると、渡門上と三ノ丸の三方から

攻撃を受ける仕組みになっています。

|

|

詰門。

鉄門を過ぎると、正面にこの門があり、

本丸へのダミーと考えられます。

実際は、門手前で右折して、

二ノ丸経由でないと本丸には行けません。

|

|

詰門前(東側)から天守閣を仰ぐ。

|

|

近付くと石落しや忍び返しが確認出来ます。

|

|

三ノ丸。

このすぐ上から二ノ丸、本丸へと続く...

|

|

その案内板。

|

|

鐘撞堂(本丸から南)下の石垣。

|

(まとめ・総評)

関ヶ原合戦後、山内一豊がこの地に入り、築城した城。

南北朝時代や長宗我部時代にもこの地に城は存在したが、現在の高知城築城は山内一豊による。

当初浦戸城に入った一豊は、高知城築城を開始、2年後に本丸、二の丸が完成し、移転、

更に8年ほどを掛けて三の丸を含むほぼ全域が完成した。

その116年後、火災により追手門以外のほとんどを消失、2年後から25年かけて全城郭を再構築した。

(現存する遺構はこの時のものです。)

明治4年の廃藩置県後、明治6年に本丸の建物と追手門以外全て取り壊され、

明治7年に公園化、一般公開された。

昭和9年、国宝に指定。

土佐の地は雨が多く、高知城は排水の機能が多く目立つ。

杉ノ段に登る途中に見られる石樋、御台所屋敷跡に残る排水溝跡、

排水性の良い野面積みの石垣などなど...

|