|

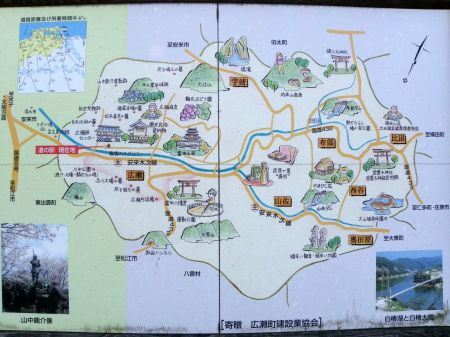

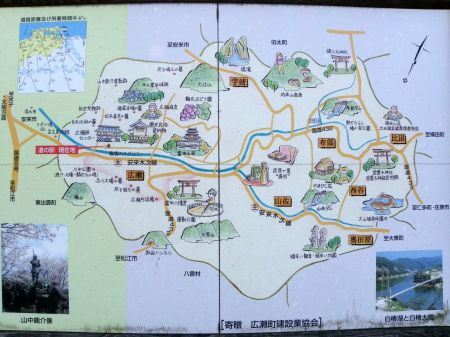

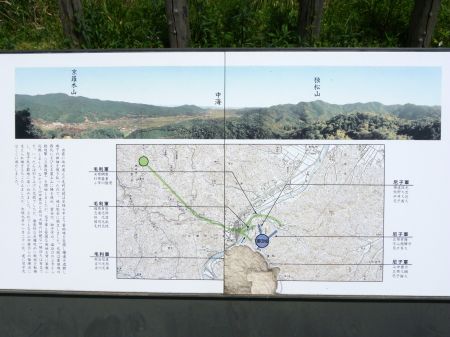

富田城道の駅周辺の地図。

|

|

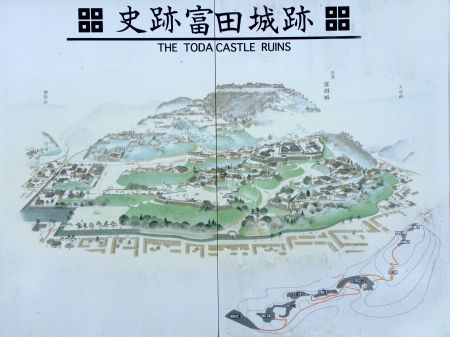

富田城周辺の地図。

|

|

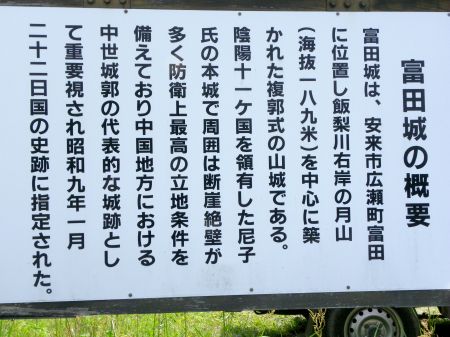

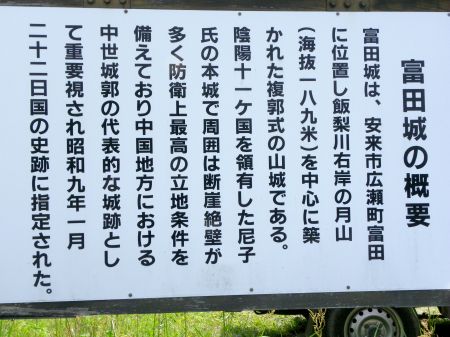

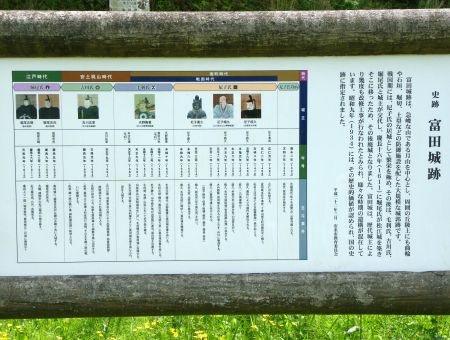

富田城の概要。

|

|

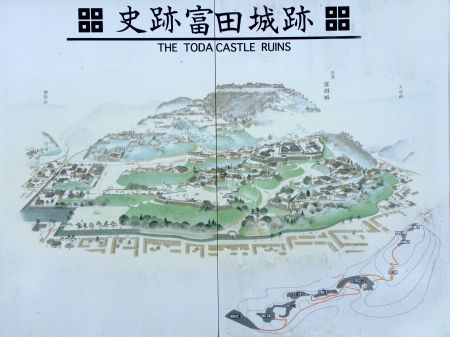

富田城郭図。

以上、道の駅にて...

|

|

道の駅から山側(南東)に進むと、

すぐに尼子興久の墓。

|

|

千畳平に向かう途中、馬場跡。

|

|

千畳平。

|

|

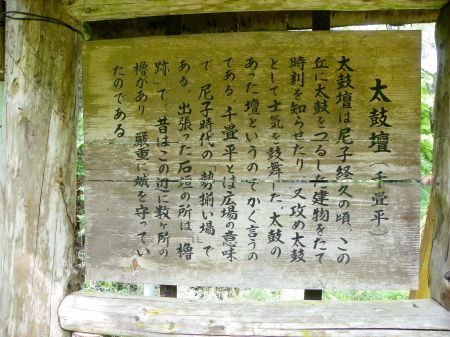

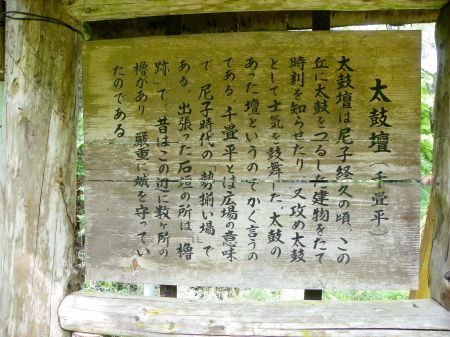

その説明板。

「太鼓壇(千畳平)」となっているが、

他の案内では、ここが千畳平、

南東1段上が太鼓壇となっている。

|

|

千畳平西端にある椎の木。

樹齢400年以上で、毛利氏による兵糧攻めの折り、

少なからず食料の足しになったと考えられます。

|

|

千畳平と太鼓壇の間の高所。

見張り台的な郭でしょうか?

|

|

その1段下(太鼓壇側)の郭。

|

|

太鼓壇。

|

|

そこにある山中鹿之助(鹿之介)(鹿介)像。

|

|

奥書院平。

|

|

花ノ壇(侍所)。

|

|

その説明板。

写真は地元の小学生による発掘調査の風景。

|

|

山中御殿北東(外側)の石垣。

|

|

その内側。

「多門櫓跡」とある。

|

|

山中御殿。

|

|

その説明板。

|

|

東にある門跡。

|

|

その横に櫓跡。

|

|

更に横に井戸跡。

|

|

石垣。

この右側が山中御殿内側、

左側が菅谷口門跡で本丸へ続く。

|

|

七曲がりの石畳。

「七曲がり」は、山中御殿から三の丸に向かう、

急斜面を登るつづら折りの道。

|

|

七曲がり途中にある山吹井戸。

|

|

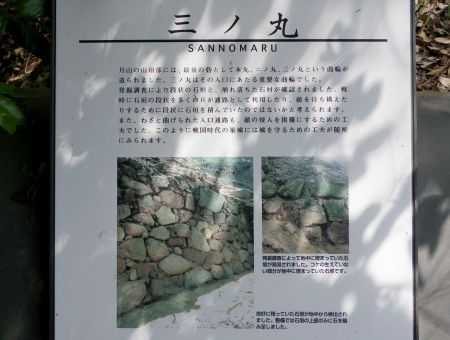

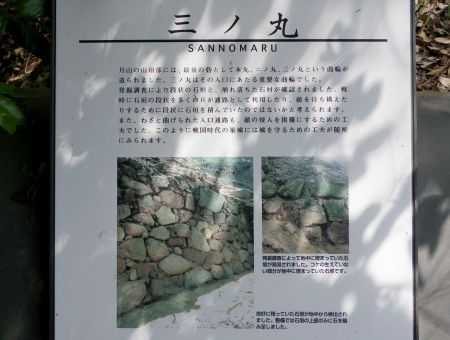

七曲がり終点に三の丸の説明板。

|

|

三の丸北西下の石垣。

|

|

三の丸虎口。

七曲がり終点から三の丸に登って振り返る。

|

|

三の丸。

|

|

奥に井戸跡。

残念ながら蓋がしてあり確認出来ません。

|

|

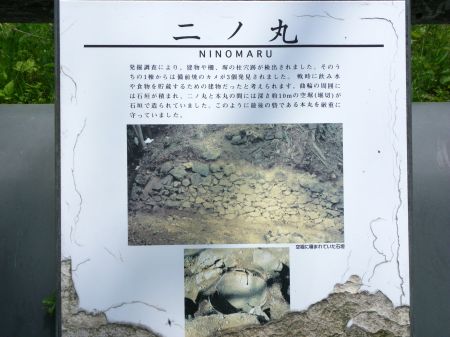

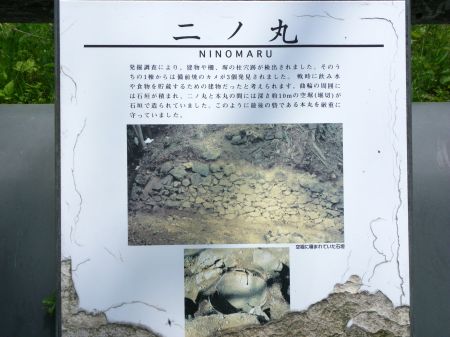

二の丸下(三の丸側)の石垣。

|

|

二の丸の説明板。

|

|

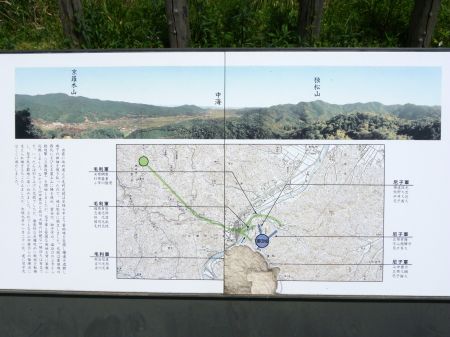

二の丸にある展望図。

京羅木山に陣取った毛利軍の侵攻経路(三方)と、

迎え撃つ尼子軍の動きが記してある。

|

|

北方面の展望。

|

|

左を向いて京羅木山。

|

|

二の丸から本丸との間の堀切を見下ろす。

|

|

堀切から石垣越しに二の丸を見上げる。

|

|

本丸。

|

|

本丸にある眺望図。

|

|

北方面の展望。

|

|

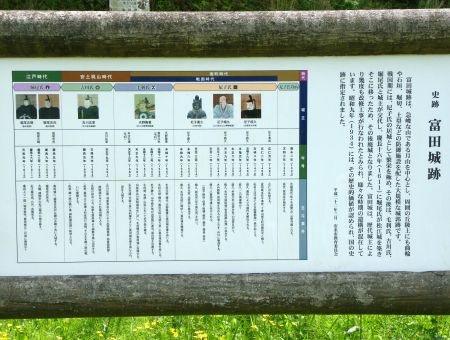

月山略史年表。

鎌倉時代以前の築城から江戸時代初期の廃城

までの427年の歴史が記してある。

|

|

「山中圭或塔」。

山中鹿介記念碑との事。

山中鹿介関係の史跡がやたら多い。

パンフを見ても周辺に5ヶ所はある。

|

|

右に土塁と左に窪地。???

|

|

本丸北東にある土塁跡。

|

|

一番奥には勝日高守神社。

|

|

その裏手の石垣。

|

|

下りは二の丸、三の丸を南へ迂回。

三の丸西下の石垣。

|

|

山中御殿にて、

富田城の城主が尼子氏、毛利氏、吉川氏、堀尾氏

と遷移してきた旨が書かれている。

|

|

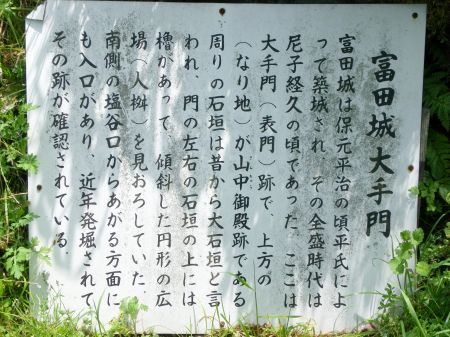

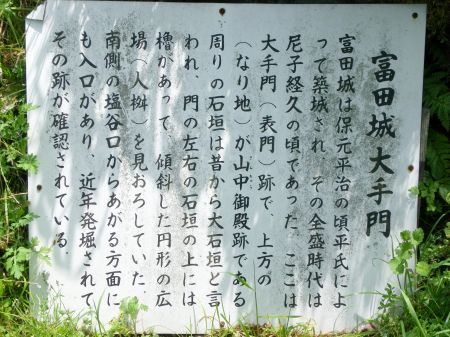

大手門の説明板。

|

|

その大手門の片鱗。

|

|

軍用大井戸。ってこれの事かな?

※追記:違うらしい...

|

|

史跡 富田城跡 案内板。

大手門から谷筋の舗装路を通って

歴史資料館の裏まで帰って来ました。

|

|

地形模型。

|

|

その説明板。

|

|

富田城城下町跡(富田川河床遺跡)の説明板。

|

|

その富田川(飯梨川)。

有名な山中鹿之助と品川大膳の一騎打ちのあった

中州(川中島)は今は奥の土手の向こうになります。

|

|

月山富田城跡全景。(西側より)

|

(まとめ・総評)

平安時代末期頃、平景清が富田荘に入り、八幡社を移して築城した。との説がある。

鎌倉時代初期頃、佐々木義清が出雲、隠岐二ヶ国の守護として富田城に入る。

南北朝時代、一時山名氏の領となるが、京極氏(佐々木氏)の手を経て、

室町時代初期(南北朝時代を除く)、尼子清貞(3代当主)を城主とする。

(このあたりまで情報が交錯し、定かではありません。)

以後、尼子氏の本拠として、山陰、山陽十一ヶ国を領するまでの礎となる。

長門、周防を拠点とする大内氏とは、安芸、備後などで攻防を続け、国人衆も両者間で頻繁に鞍替えする。

室町時代末期、大内氏の出雲遠征(毛利氏も従軍)を一旦退けるが、その19年後、

厳島合戦で大内氏(陶氏)を破り、勢力を拡大した毛利元就に包囲され、持久戦(兵糧攻め)の末、

7年後に落城、毛利氏家臣(一族?)の天野隆重が入る。

後、吉川元春(元就次男)の三男、吉川広家が秀吉の命で、出雲、伯耆の一部等を与えられ、入城。

関が原合戦敗戦を受けて、毛利、吉川減封後は、堀尾忠氏が入り、

その15年後、松江城完成を持って、家康の「一国一城令」により廃城となる。

城域が余りに広すぎて、現地やパンフで案内されている以外は廻っていません。

時間的な制限もあり、周辺の史跡も全てパスしました。

観光地としてかなり整備されており、石垣等はほぼ復元されたものと思われます。

七曲がりの石畳もあやしいです。

しかし、道の駅にある郭図(郭図2)等は、当時の城の雰囲気を再現して、面白いものになっています。

|