|

神辺城跡に向う途中、南西方向より。

公園化で一部木が伐採されています。

この部分から右の樹林帯へ向けて、

畝状竪堀が20本以上連なっているはずですが、

伐採部分はもちろん、

樹林帯の中にも確認出来ませんでした。

|

|

主郭郡東端まで車で上がれます。

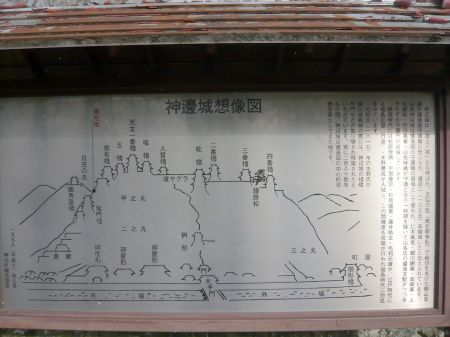

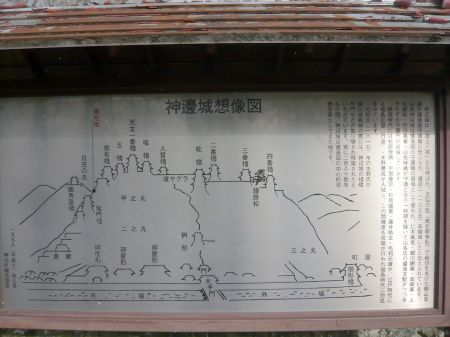

そこの駐車場にある「神邊城想像図」。

|

|

F郭へ向けて主郭郡南側が通路になっています。

まず橋を渡るのですが、

その橋の下が堀切になっています。

|

|

F郭。

F郭から西下に2つ郭がありますが、

西に向って左手は建造物に占領され、

右手は藪だらけだったので写真は撮りません。

|

|

F郭から西に向って、神辺平野。

この右手後方備前方面から、

前方府中方面に向けてが旧山陽道、

左手芦田川河口方面に向けてが新山陽道です。

海路交通が盛んになるに連れて、

要路も山間部から沿岸部へ移動しています。

|

|

北側の展望。

高屋川を挟んで中央は、要害山城(天神山城)跡。

|

|

E郭。

奥はD郭。

|

|

D郭。

|

|

C郭。

石積み跡が...

|

|

B郭。

C郭、D郭を見下ろす。

|

|

A郭南斜面の藪に分け入り、石垣跡。

|

|

これも...

|

|

これも...

これは比較的新しい時代のものでしょう。

|

|

A郭。

|

|

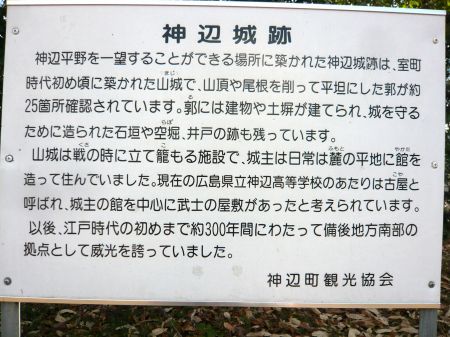

A郭にある案内板。

|

|

A郭南東にある登城口。

|

|

A郭北にある登城口。

|

|

G郭。

|

|

G郭にある井戸跡。

|

|

G郭からH郭を見下ろす。

この尾根先にも郭郡がある様です。

今日は行きません。

|

|

H郭にある石積み跡。

|

|

H郭からG郭を見上げる。

|

|

H郭から駐車場(堀切方面)に戻る途中、

搦め手の谷筋を見下ろす。

|

|

搦め手(北東)側からの遠景。

|

(まとめ・総評)

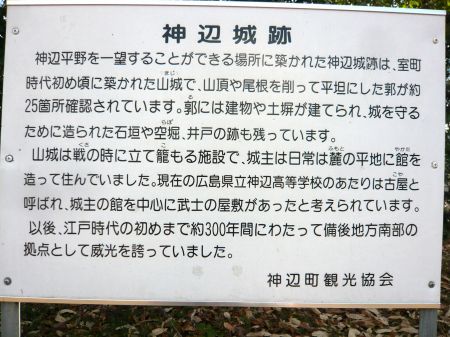

1335年、備後守護に就いた朝山景連による築城。

1401年、山名氏が備後守護代に就く。

1538年、杉原理興が大内氏の命で尼子側の山名氏政、忠勝を追い、城主となり、以後山名姓を名乗る。

1542年、理興は大内氏の出雲遠征の情勢を見、尼子側に走り、対大内側との神辺合戦となる。

1549年、堅城神辺城も大内氏の総攻撃に耐え切れず、山名理興は出雲に走る。

その後理興は許されて神辺に復帰、1557年に病死し、同族の杉原盛重が毛利氏の後押しで城主となる。

(その間、陶隆房の謀反、折敷畑の戦い、厳島合戦を経て、備後は毛利氏の版図になる。)

1584年、杉原氏の内紛によって毛利氏により討伐、以後毛利氏の直轄となる。

1600年、関ヶ原敗戦後、福島正則入封、のそ筆頭家老福島正澄が入城。

1619年、福島氏改易後、水野勝成が入封。その後、神辺城は規模が小さい事から福山城を築き、移る。

これにより神辺城は役目を終え、廃城となる。

石積み跡と見られる石が各所で見られましたが、自然石らしきもの、加工石と織り交じり、長い歴史を感じます。

四角く加工された石や、矢穴のある石も多く見受けられました。

国道313号線神辺町川北で、黄葉山の北東の谷筋から「吉野山公園」又は「神辺城跡」を目指して車で登る。

突き当たりが神辺城跡の駐車場で、写真2枚目の看板がある。

写真1枚目の伐採部分につづら折りの階段も見られましたので、そこから歩いても登れるのでしょう。

本日5箇所廻った中の1箇所目です。

|